数字化与智能化技术的迅猛发展,正深刻地影响着教育的未来走向。5月28日, 四川大学教务处着眼于数字化教育转型的前沿,聚焦“智能+”新型基层教学组织建设,邀请学校国家级和省级虚拟教研室建设点的负责人、各学院基层教学组织负责人代表,共同探讨如何充分利用数字化、智能化技术的优势,实现教学资源的优化配置,促进教师之间的跨时空交流与合作,对智能+教学的新理念、新模式和新方法等进行系统性、常态化和创新性的研究,为高等教育注入新的活力。

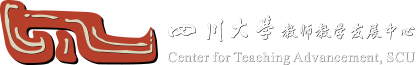

在研讨会上,来自国家级虚拟教研室建设试点的教师代表纷纷分享了他们在新型基层教学组织建设方面的独到见解与丰富经验。“口腔医学人才培养模式改革虚拟教研室”的郑庆华副教授,以“共享智慧教研,共育卓越人才”为题,深入探讨了在“智能+”时代背景下高校基层教学组织的创新演变。她详细阐述了如何通过跨校合作,共同推进口腔医学教育领域的进步,并分享了其独特的“一二三+N”虚拟教研室建设创新模式,通过思政教学指南、抓稳教师教学和人才培养模式、建设教学资源库和案例库,以及突破时空限制实现教研共享,来推动口腔医学本科教育的高质量发展。

“人文护理学课程虚拟教研室”的负责人张凤英教授则聚焦于“数智化驱动下的人文护理学课程虚拟教研室建设”,她从课程思政建设的角度出发,探讨如何将思政元素融入虚拟教研室的建设中,并利用现代信息技术,探索突破时空限制的教研模式,不仅加强了教学研究,还共建了优质教学资源,推动护理教育创新发展,培养出更多具有中国自信和国际视野的卓越护理人才。

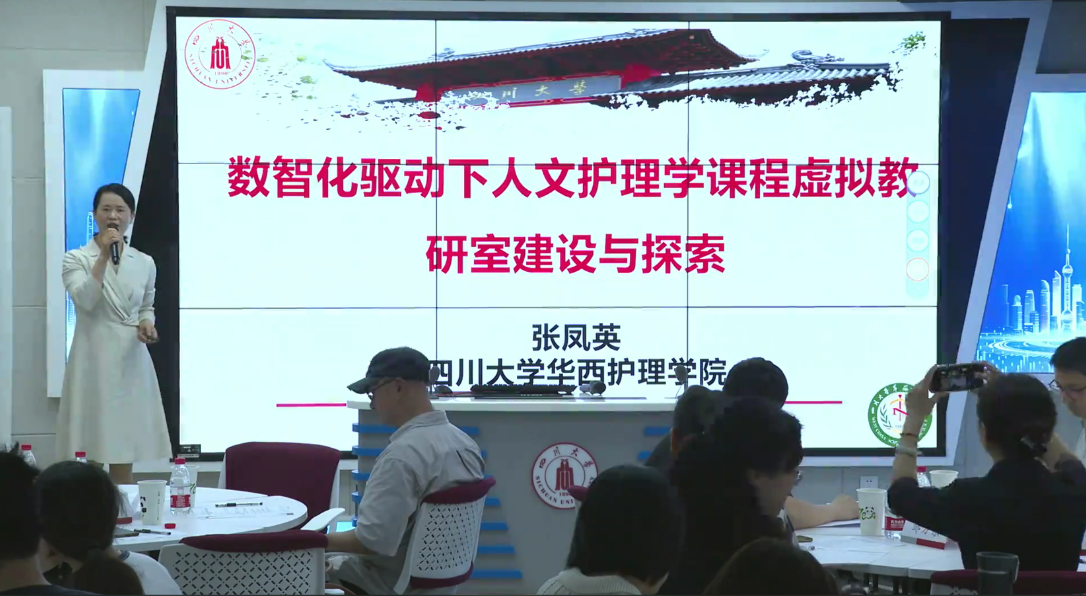

“计算机组成与结构课程虚拟教研室”负责人李征教授以“计算机组成与结构”课程为核心,成功打造了一个多所高校共谋共建共享的优质教学资源平台。该平台引入知识图谱和AI反馈机制,实现教学资源的精准匹配和动态更新。通过产教融合和校际协作,有效促进了教育均衡发展,为培养具备自主可控能力的人才提供了有力支撑。

“101计划,基于理工信的医学数据采集与分析课程虚拟教研室”负责人沈百荣教授以“智能医学学科的构建:从范式到生态”为题,他从医学数据采集与分析的角度出发,探讨了智能医学学科的发展路径,包括推进学科范式转变、建立全面的学科平台、构建完善的学科生态以及适应学科发展的演化趋势。

“几何与代数课程群虚拟教研室” 耿圣飞副教授教研室分享了如何通过加强高校间交流合作,积极整合优质教学资源,建设高质量教材,并探索高效教研活动模式,有效提升了几何与代数课程的教学质量。

“西南区域高校考古课程虚拟教研室”的杜战伟副教授讲述了如何通过基层教学组织建设,汇聚国内外知名学者,积极打造优质课程,并结合实地田野考古实践,显著提升了考古人才的培养质量,从而引领的西南区域高校考古课程。

与会者们还就“智能+”新型基层教学组织建设的热点问题进行了深入交流,研讨了如何进一步优化智能教学平台、推进AI课程建设、创新数字化高质量教材资源、提升教师数字素养、深化数字化教学教研等关键问题。大家一致认为,在数字化迅速发展的大背景下,“智能+”虚拟教研室的建设显得尤为关键。它不仅是教育数字化转型的具体实践,更是推动教育教学创新的重要平台,不仅能够提高教学效率和质量,更能够培养学生的创新思维和实践能力。

据悉,四川大学在探索新型基层教学组织建设领域已经取得一定成果。近年来,学校已获批7个国家级虚拟教研室建设试点项目。近期,学校又成功获批了8个第二批省级虚拟教研室建设试点项目,这些试点项目将进一步引领学校新型基层教学组织的升级改革,积极探索“智能+”教学的新模式、新方法,为培养具有创新精神和实践能力的高素质人才贡献力量。同时,学校也将加强与国内外高校和教育机构的交流与合作,共同推动“智能+”时代的高等教育事业蓬勃发展。